JUAN DE JUNI (JEAN DE JOIGNY)

La penetración de las nuevas corrientes

artísticas europeas conoció dos caminos en la España del siglo XVI. Mientras

los artistas procedentes de Italia se instalaron en zonas mediterráneas,

preferentemente Valencia y Andalucía, los llegados de Centroeuropa,

principalmente franceses y germanos, mostraron preferencia por el Norte de la

Península, al que llegaron a través del Camino de Santiago.

La penetración de las nuevas corrientes

artísticas europeas conoció dos caminos en la España del siglo XVI. Mientras

los artistas procedentes de Italia se instalaron en zonas mediterráneas,

preferentemente Valencia y Andalucía, los llegados de Centroeuropa,

principalmente franceses y germanos, mostraron preferencia por el Norte de la

Península, al que llegaron a través del Camino de Santiago.

Dentro de este último grupo, podemos

distinguir tres núcleos principales de asentamiento: Navarra, León y

Valladolid. En Navarra se constituyó una escuela de escultores bajo el influjo

francés, castellano y aragonés, mientras que León fue otro gran centro

artístico con una destacada presencia de escultores extranjeros, destacando la

figura del francés Juan de Juni, que trabajó en esta zona desde el año 1533 y,

tras un breve periplo en Salamanca, acabaría estableciéndose en Valladolid hasta su muerte en el año 1577.

De origen francés (nació en Joigny, en el

año 1507) y formación italiana plenamente clásica, Juni vino a llenar el

vacío que dejó en la escuela vallisoletana Alonso Berruguete al desplazarse a

Toledo, además de contribuir a dar calidad y carácter a un foco artístico del

que fue figura principal durante más de treinta años. Juni se integró

plenamente en la corriente castellana, más preocupada por la expresión

religiosa que por la belleza y la armonía de las esculturas, y supo adaptar

magistralmente sus raíces del gotico borgoñón (influenciadas por Claus

Sluter) y su relación con el manierismo miguelangelesco a las necesidades

locales del momento, idealizando las formas y ennobleciendo las proporciones.

De origen francés (nació en Joigny, en el

año 1507) y formación italiana plenamente clásica, Juni vino a llenar el

vacío que dejó en la escuela vallisoletana Alonso Berruguete al desplazarse a

Toledo, además de contribuir a dar calidad y carácter a un foco artístico del

que fue figura principal durante más de treinta años. Juni se integró

plenamente en la corriente castellana, más preocupada por la expresión

religiosa que por la belleza y la armonía de las esculturas, y supo adaptar

magistralmente sus raíces del gotico borgoñón (influenciadas por Claus

Sluter) y su relación con el manierismo miguelangelesco a las necesidades

locales del momento, idealizando las formas y ennobleciendo las proporciones.

El historiador Martín González, en su obra

sobre el maestro (1954), distingue tres etapas en su trayectoria artística: una

primera, en la que las formas

resultan cortantes y poco pulidas; otra central, en la que los pliegues de las

vestiduras adquieren una

suave morbidez, al tiempo que el sentido trágico se eleva a sus cotas más

altas, rayando en la violencia, y otra que tendría lugar desde el año 1560

hasta su muerte y se distingue por un retorno hacia la mesura.

La serie de grandes obras de Juni tiene

quizás su punto más algido con el grupo del Entierro de Cristo que se conserva

en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid (1540-44), cuyo modelo volvería

a repetir en el año 1571 para la Catedral de Segovia, y la figura orante de San

Segundo (1572) para su templo de Ávila (F2). En ambas obras,

preludio de la estatuaria barroca, advertimos el dominio de

Juni con el material escultórico (madera policromada en el primer caso y

alabastro en el segundo), además de su completo conocimiento de la anatomía y

de todo lo relativo a la figura humana, tanto en los ropajes como en la

expresividad de los rostros, manos y pies. Según Margarita Estella, el grupo

del Entierro formaba parte de un gran retablo con una sola calle central que lo

albergaba bajo venera.

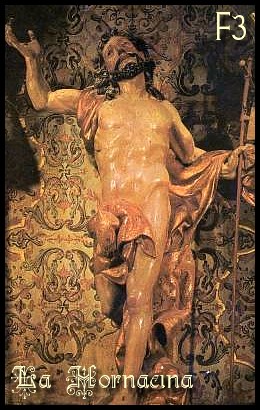

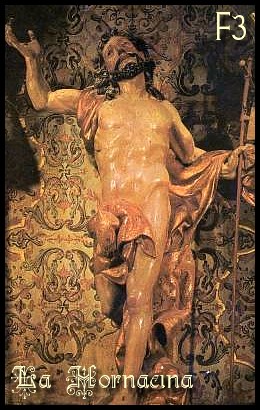

Respecto a su labor retablística, sobresalen

el retablo de la Catedral de Valladolid, concluido en 1562 con grandes

innovaciones tipológicas; el retablo de la Catedral de Burgo de Osma (1550-54),

para la que también labró la escultura de un Cristo Resucitado (F3),

y el de la Capilla de los Benavente, en Medina de Rioseco (Valladolid),

realizado en 1557 y presidido por una soberbia Inmaculada de tipo helicoidal que

constituiría una de las primeras aportaciones hispánicas a la iconografía.

Algunos de los retablos que emprendió en los últimos años de su vida quedaron

sin terminar, caso del retablo mayor de la Iglesia de Santa María, también en

Medina de Rioseco, cuyas trazas correspondían a Gaspar Becerra.

Respecto a su labor retablística, sobresalen

el retablo de la Catedral de Valladolid, concluido en 1562 con grandes

innovaciones tipológicas; el retablo de la Catedral de Burgo de Osma (1550-54),

para la que también labró la escultura de un Cristo Resucitado (F3),

y el de la Capilla de los Benavente, en Medina de Rioseco (Valladolid),

realizado en 1557 y presidido por una soberbia Inmaculada de tipo helicoidal que

constituiría una de las primeras aportaciones hispánicas a la iconografía.

Algunos de los retablos que emprendió en los últimos años de su vida quedaron

sin terminar, caso del retablo mayor de la Iglesia de Santa María, también en

Medina de Rioseco, cuyas trazas correspondían a Gaspar Becerra.

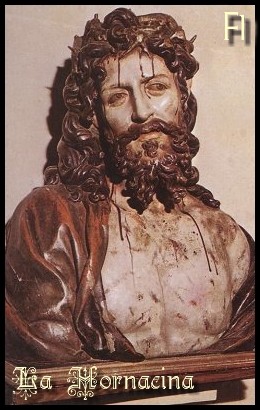

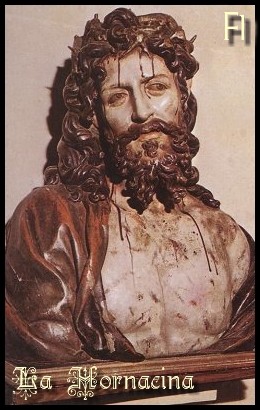

Al igual que otros escultores como Martínez

Montañés, Gregorio Fernández o Luisa Roldán, se le atribuyen un número

desmesurado de imágenes pasionistas, algunas de ellas sin fundamento alguno.

Otras, en cambio, pertenecen a la gubia de sus seguidores, y las menos, caso del

busto del Ecce Homo (F1) o la dramática Virgen de las Angustias de Valladolid, fueron realizadas de su

propia mano. Dicha Dolorosa, una de sus creaciones más populares, supone otra

perfecta fusión entre la trágica expresividad del arte sacro español y las

maneras italianas de la época, propicias al recurso de las redondeces y a la

minuciosidad en los plegados.

Además de un buen número de piezas

irrepetibles, Juan de Juni dejó como legado un camino a seguir,

perfectamente estructurado, hacia el arte barroco, unas claras orientaciones

manieristas y unas enseñanzas magistrales que desarrollaron numerosos

colaboradores y discípulos, en particular Esteban Jordán. Su hijo Isaac de

Juni, también escultor, seguiría igualmente sus pasos con gran dignidad,

llegando a terminar algunas obras que estaban inconclusas a su fallecimiento,

aunque a lo largo de su carrera nunca gozó del prestigio y la popularidad del

padre.

Volver

Principal

Principal

www.lahornacina.com

La penetración de las nuevas corrientes

artísticas europeas conoció dos caminos en la España del siglo XVI. Mientras

los artistas procedentes de Italia se instalaron en zonas mediterráneas,

preferentemente Valencia y Andalucía, los llegados de Centroeuropa,

principalmente franceses y germanos, mostraron preferencia por el Norte de la

Península, al que llegaron a través del Camino de Santiago.

La penetración de las nuevas corrientes

artísticas europeas conoció dos caminos en la España del siglo XVI. Mientras

los artistas procedentes de Italia se instalaron en zonas mediterráneas,

preferentemente Valencia y Andalucía, los llegados de Centroeuropa,

principalmente franceses y germanos, mostraron preferencia por el Norte de la

Península, al que llegaron a través del Camino de Santiago. De origen francés (nació en Joigny, en el

año 1507) y formación italiana plenamente clásica, Juni vino a llenar el

vacío que dejó en la escuela vallisoletana Alonso Berruguete al desplazarse a

Toledo, además de contribuir a dar calidad y carácter a un foco artístico del

que fue figura principal durante más de treinta años. Juni se integró

plenamente en la corriente castellana, más preocupada por la expresión

religiosa que por la belleza y la armonía de las esculturas, y supo adaptar

magistralmente sus raíces del gotico borgoñón (influenciadas por Claus

Sluter) y su relación con el manierismo miguelangelesco a las necesidades

locales del momento, idealizando las formas y ennobleciendo las proporciones.

De origen francés (nació en Joigny, en el

año 1507) y formación italiana plenamente clásica, Juni vino a llenar el

vacío que dejó en la escuela vallisoletana Alonso Berruguete al desplazarse a

Toledo, además de contribuir a dar calidad y carácter a un foco artístico del

que fue figura principal durante más de treinta años. Juni se integró

plenamente en la corriente castellana, más preocupada por la expresión

religiosa que por la belleza y la armonía de las esculturas, y supo adaptar

magistralmente sus raíces del gotico borgoñón (influenciadas por Claus

Sluter) y su relación con el manierismo miguelangelesco a las necesidades

locales del momento, idealizando las formas y ennobleciendo las proporciones. Respecto a su labor retablística, sobresalen

el retablo de la Catedral de Valladolid, concluido en 1562 con grandes

innovaciones tipológicas; el retablo de la Catedral de Burgo de Osma (1550-54),

para la que también labró la escultura de un Cristo Resucitado (F3),

y el de la Capilla de los Benavente, en Medina de Rioseco (Valladolid),

realizado en 1557 y presidido por una soberbia Inmaculada de tipo helicoidal que

constituiría una de las primeras aportaciones hispánicas a la iconografía.

Algunos de los retablos que emprendió en los últimos años de su vida quedaron

sin terminar, caso del retablo mayor de la Iglesia de Santa María, también en

Medina de Rioseco, cuyas trazas correspondían a Gaspar Becerra.

Respecto a su labor retablística, sobresalen

el retablo de la Catedral de Valladolid, concluido en 1562 con grandes

innovaciones tipológicas; el retablo de la Catedral de Burgo de Osma (1550-54),

para la que también labró la escultura de un Cristo Resucitado (F3),

y el de la Capilla de los Benavente, en Medina de Rioseco (Valladolid),

realizado en 1557 y presidido por una soberbia Inmaculada de tipo helicoidal que

constituiría una de las primeras aportaciones hispánicas a la iconografía.

Algunos de los retablos que emprendió en los últimos años de su vida quedaron

sin terminar, caso del retablo mayor de la Iglesia de Santa María, también en

Medina de Rioseco, cuyas trazas correspondían a Gaspar Becerra.