RELATOS BREVES DE AGOSTO (VI)

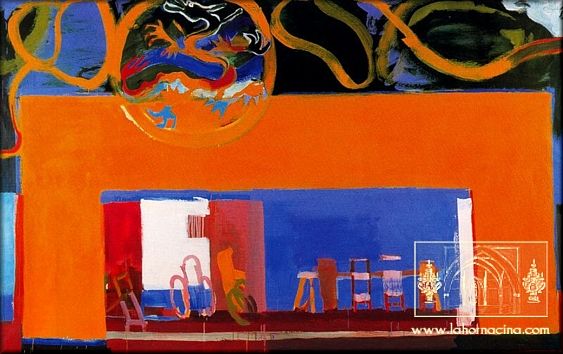

EL GRAN DRAGÓN

Salvador Marín Hueso

Sueño con el gran dragón. El gran dragón no resulta un ser mitológico ni un empacho onírico. El gran dragón es real, con su larga ondulación colorada de patitas membranosas, con sus ojos ambarinos de inmensas pupilas de azabache, con su regio penacho de plumas de avestruz y el arpón de media luna que le remata la cola. El gran dragón no camina mi mente en virtud de ningún simbolismo. Es él, sin significados. Vive más allá de mi cuerpo. Que aún no lo haya encontrado, que aún no lo haya visto frente afuera no significa nada. Tampoco he visto en mi vida un canguro, y sé que existen. Jamás he paseado -un ejemplo- por Venecia, y no dudo de sus canales. Por supuesto, todos los míos reniegan del dragón. No se lo reprocho. Quizá soy su descubridor. Quizá es a mí a quien se ha revelado su existencia por vez primera, o al menos por vez primera en varias generaciones. Quizá, quienes conocen al gran dragón, a pesar de su ostensible tamaño, lo mantienen en secreto, temerosos o simplemente resignados a que no se les tome en serio. Sea como sea, el gran dragón acecha nuestras avenidas. Ignoro dónde se oculta mientras tanto, o dónde aparecerá si es que aparece, pero, que yo sepa, nadie exige de ninguna criatura oceánica que emerja en su casa para otorgarle estatuto de realidad. Alguien sabe de esa criatura marina y confiamos en él, se me replica. Pues bien, yo sé del dragón. Confíen en mí. Lo reconozco. Debería ser más prudente. Así me ahorraría incomprensiones o, cuanto menos, emociones innecesarias. Mi cuñada siempre me ha resultado una criatura admirable por su desenvoltura. Ríe cuando quiere, opina cuando lo desea y de lo que desea, y no negaré que su carácter, unido a la suave ondulación de sus rodillas y a la efervescente curvatura de sus omóplatos, ha sabido, de siempre, hacer mella en mí. Anoche, su risa tintineó largamente en los cristales de la lámpara del salón, mientras arqueaba el torso hasta las rodillas al empuje de estridentes palmadas. Hizo algún que otro comentario claramente prescindible acerca de mi pasado reciente, acerca de mis rutinas farmacológicas y mis rudimentos sociales. Ni qué decir tiene que me mantuve en silencio. Ni qué decir tiene que yo mismo me ofrecí para servirle otra copa, en cuanto alargó el bazo exhibiendo su vaso vacío, sin dejar de reír. Esta noche, el dragón estaba triste y lloroso, acurrucado en toda la extensión de su tamaño contra una esquina. Su pupila humedecida hablaba de una herida moral hondamente entrañada, manifestando una inteligencia y una sensibilidad similares a la del perro o el delfín, cuyos prodigiosos recovecos al respecto no dejan de asombrar a la comunidad científica. En mi sueño, yo hacía acopio de fuerzas para resultar indiferente hacia quien, al fin y al cabo, no dejaba de ser un animal, pero aquello equivalía a contemplar a una perrilla recién parida a la que le hubieran robado todos sus cachorros, y se le negara una caricia a modo de comprensión y empatía, cuando el gran dragón sólo pedía eso, empatía, sin osar mover un solo músculo, postrado por el peso de una humillación, un desengaño o un hambre sostenida desde siempre. Cuando al fin me decidí a acariciar su liso penacho de plumas majestuosas, un suspiro y un incremento de las lágrimas se activaron como única respuesta. Lo cierto, sin embargo, es que había temido por un momento que me mordiera. Por un momento, el justo momento en que mis dedos rozaban ya las plumas, sus ojos atávicos, desde el centro de la pena, me helaron la sangre. Siguen sin reconocerlo, a pesar de que lo han olido tan bien como yo, a pesar de que saben desde niños que los dragones son criaturas de fuego, criaturas que hablan, ríen y lloran a través del fuego. Al fin apareció, esta mañana, en el despacho de mi cuñada. Ella, confiada -siempre fue valiente, siempre encaró de frente las sorpresas- no dejó espacio suficiente entre su cuerpo y su boca caliente. No le he visto, pero le he olido. Allí, en el despacho, comprimido entre sus cuatro paredes, me he empapado del olor de la pólvora: el olor de su boca. No me dejan ir al entierro. Es triste todo esto. Sumamente triste, porque ni siquiera ha sido el dragón quien la ha matado. Él es incapaz de un daño así. Él se alimenta en exclusiva de insectos y de sobras. Nadie ha tenido la culpa. Ha sido un penoso, lamentable accidente. Simplemente, desgraciadamente, ella confió demasiado en las distancias. |

| Anterior entrega en este |

www.lahornacina.com