ESPERPENTO. ARTE POPULAR Y REVOLUCIÓN ESTÉTICA

17/12/2024

Introducción En el primer tercio del siglo XX, Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) formuló el concepto de "esperpento" como un núcleo de pensamiento estético para entender la realidad desde una perspectiva que requería distancia crítica. A menudo sintetizado a través de la metáfora del espejo cóncavo, el esperpento cristalizó una genuina forma de lo grotesco donde el reflejo deformado de la realidad provocaba un extrañamiento cómico y satírico. La sociedad española de la época, descoyuntada y fuertemente anclada en el pasado, solo podía ponerse en escena con la misma destreza del titiritero para, desde abajo, cambiarle las tornas. El esperpento de Valle-Inclán se nutrió de procedimientos como el distanciamiento, la animalización o la muñequización de los personajes. Además de incorporar formatos populares como los romances de ciego, las aleluyas, la prensa satírica, el primitivo cinematógrafo, el teatro de revista o el bululú, el completo programa artístico del escritor también entroncó con lo que se denominó "la reteatralización del teatro". Esta corriente, en oposición al realismo decimonónico, daba mayor importancia a la plástica escenográfica e incluso alteraba la imagen de actrices y actores por medio de máscaras y vestuarios que deformaban o modificaban la figura humana. El conjunto de materiales seleccionados para la exposición Esperpento. Arte popular y revolución estética, que se puede visitar hasta el 10 de marzo del próximo año 2025 en el Edificio Sabatini del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Calle Santa Isabel n º 52, Madrid), abarca un amplio repertorio de disciplinas, obras y documentos que recorren la creación literaria de Valle-Inclán y exploran el potencial de su propuesta a partir de los complejos cruces entre vanguardia, cultura popular y revolución estética. |

Antes del esperpento y Visión de medianoche El recorrido de la exposición comienza trazando una genealogía del esperpento a través de la relación entre dispositivos, visión y corporalidad durante el cambio de siglo. La primera sección titulada Antes del esperpento se detiene en algunas de las cabeceras de prensa satírica más relevantes de finales del siglo XIX, que se muestran junto con una variedad de aparatos ópticos difundidos para el entretenimiento popular. Aunque el esperpento tiene sus raíces en la novela picaresca del Siglo de Oro y en la obra de Goya (a quien Valle-Inclán atribuyó la invención del esperpentismo), estas otras manifestaciones de la cultura visual decimonónica son leídas como un anticipo de la distorsión y deformación que estarán en la matriz de la estética valleinclanesca. Visión de medianoche, la sección contigua ya ubicada en los comienzos del siglo XX, aborda lo que se denominó "visión de altura". El cambio de escala que supuso la Gran Guerra, la alteración de los estados de conciencia mediante el uso de drogas o la cosmovisión propuesta por el espiritismo y la teosofía se congregan aquí como experiencias que marcaron al autor gallego y sus coetáneos. Obras como el tríptico "States of Mind" (1911), de Umberto Boccioni, no solo evidencian un concepto de mímesis resquebrajado por completo, también evocan las transformaciones fisiológicas y psíquicas que la experiencia de la modernidad causó en la sociedad de su tiempo. |

Tablado de marionetas y El honor de don Friolera y Martes de carnavalTablado de marionetas y El honor de don Friolera y Martes de carnaval convocan elementos y formas literarias de la tradición popular para denunciar el desacuerdo de Valle-Inclán, tanto con los poderes fácticos como con una situación social signada por la violencia sobre el otro.La primera recoge materiales vinculados a la escena de la época que conectan las farsas valleinclanescas con la corriente europea de la "reteatralización del teatro" y con las marionetas del italiano Vittorio Podrecca, cuyo Teatro dei Piccoli fue una referencia fundamental en la génesis del esperpento.En la segunda, el contexto de las guerras coloniales y la trilogía "Martes de carnaval" (1930) permiten confrontar las energías populares del "entroido" -sugeridas por una pluralidad de obras y artefactos, como las pinturas de Laxeiro y Rosario de Velasco o las máscaras que pertenecieron a José Gutiérrez Solana- con el supuesto honor de los estamentos de la dictadura de Primo de Rivera. |

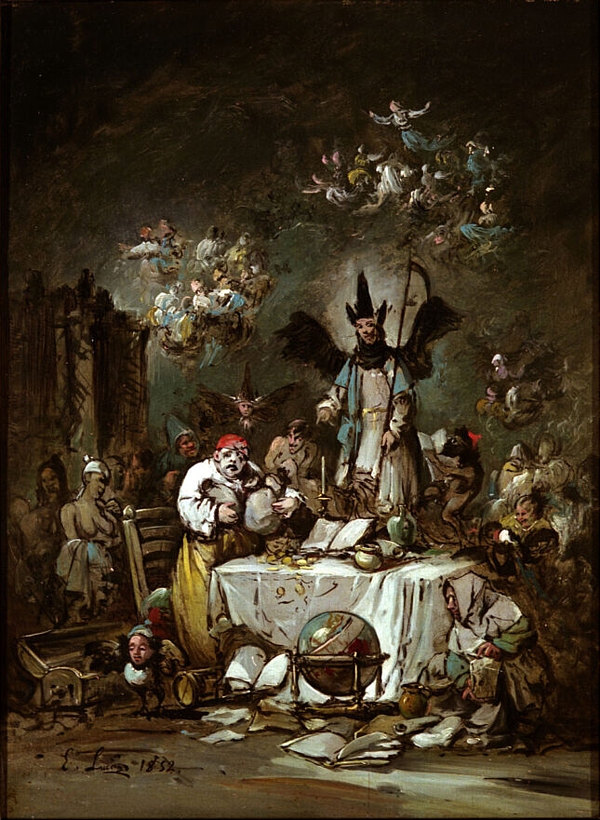

Luces de bohemia y Retablos A través de diversos medios como la fotografía, el collage, la pintura social, el cine, la danza o el teatro, la sección Luces de bohemia incluye referencias explícitas al momento de revuelta social y decadencia de la bohemia en el que transcurre la obra que da nombre a esta sección. La mirada deformante, la del espejo en el fondo del vaso, se cierne sobre la muerte de una época y trae consigo la emergencia de un nuevo tiempo que otorga el protagonismo a la colectividad y a lo coral, representado asimismo en la confluencia de voces de la siguiente: Retablos. Esta se despliega en torno a este modelo de composición o narración visual que fue recuperado por artistas y escritores con una intención de regeneración social o renovación estética. Los retablos de Valle-Inclán ponen el foco en la degradación de valores y vínculos que permearon todos los estratos de la sociedad. Instintos, pecados y pasiones se entrelazan en relatos polifónicos imbuidos de una mezcla de religiosidad y tradición popular que subvierte la lógica del mundo ordinario. |

Tirano Banderas y El ruedo ibérico La parte final de la exposición gira en torno a los esperpentos narrativos de Valle-Inclán, escritos en un contexto internacional de ascenso de los fascismos. La encarnación del esperpento en la figura del tirano resume la sala dedicada a Tirano Banderas. Aquí una obra de José Clemente Orozco ejemplifica la deformación grotesca del líder político: la degradación del héroe, el cuerpo decrépito en el que bullen la crueldad y la impotencia, la soberbia y el miedo. A partir de una lectura contemporánea de la novela, el colectivo mexicano Lagartijas tiradas al sol presenta "No tengo por qué seguir soñando con los cadáveres que he visto" (2024), una instalación escénica que trata de responder a esos esperpentos que superan en anacronismo y crueldad a los creados por la imaginación literaria. La sección El ruedo ibérico, en referencia al proyecto inconcluso de Valle-Inclán, cierra la exposición. Como si toda la historia de España se desarrollara en una gran plaza de toros, donde se concentran la violencia, la política y el espectáculo, la deformidad de la realidad cristaliza todas las tensiones previas a la Guerra Civil, que aparece como conclusión no narrada del desarrollo del esperpento. Este último capítulo alberga un mosaico sonoro de Maricel Álvarez y Marcelo Martínez, "EL COSO" (2024), basado en "Cartel de ferias" (libro V de la segunda novela de "El ruedo ibérico"), donde coinciden la fiesta y la violencia en una escena que sintetiza múltiples dimensiones de las narraciones esperpénticas y de esta exposición. |

www.lahornacina.com